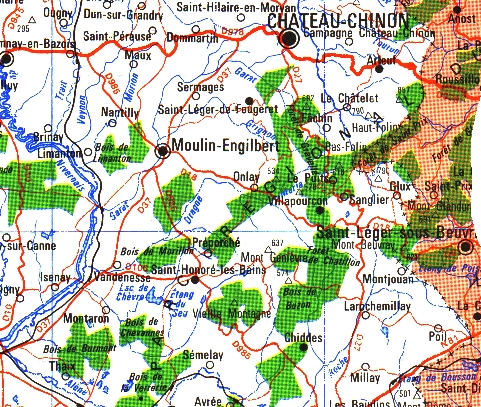

Cliquer sur la carte pour avoir plus de détail sur le canton |

Le canton nivernais

de Moulins-Engilbert, au sud de celui de Château-Chinon

Ville, sous-préfecture, chef lieu de l'arrondissement

auquel il appartient, se compose de dix communes, toutes

rurales : Moulins-Engilbert, Montaron, Maux, Sermages,

Villapourçon, Préporché, Vandenesse, Isenay,

Saint-Honoré-les-Bains, Onlay. Le canton actuel date de 1800.

A l'écart des grands axes actuels de circulation, notamment de celui reliant Nevers à Autun via Châtillon-en-Bazois et Château-Chinon, on peut dire de ce canton qu'il est relativement isolé des grandes et moyennes villes du département et, qu'à ce titre, toute son économie s'en ressent : canton rural avant tout, il en présente bien les caractéristiques par l'évolution, décroissante, et la structure, vieillissante, de sa population, les activités économiques, la population active et les professions recensées, essentiellement agricoles, artisanales et commerçantes. |

Le canton, de 29.626 ha, comporte à lui seul 9.529 ha de bois et forêts. Depuis le 11 janvier 2003, il fait partie du Pays Nivernais-

Morvan, totalisait

en 1999 4302 habitants, soit une moyenne de 15 hab/km², dont 1714 personnes

qualifiées d'âgées, c'est-à-dire de plus de 60 ans (environ 38 % de la population). Un réseau de santé, dont le CLIC est basé en l'Hôpital de Château-Chinon, a été mis en place contractuellement entre le Pays Nivernais

Morvan et le Conseil Général de la Nièvre notamment pour la gestion de l'A.P.A. dans le cadre de la Convention départementale du 19 avril 2002 relative à l'assistance aux personnes âgées. Les soldes migratoires

et naturels ont été largement négatifs au cours des dix dernières années - tendance qui n'a jamais changé depuis 1886 - avec un déficit cumulé de 269 personnes environ, les décès et

départs cumulés l'emportant largement sur les naissances et les arrivées. Cela dit,

l'hémorragie, commune dans la Nièvre, mais qui, dans le canton, a été jusqu'à peu essentiellement imputable à la commune de Moulins-Engilbert, s'est ralentie en ce début du XXIième siècle

sans que le canton ne bénéficie de la proximité d'une zone urbaine importante et dynamisante. En effet, les arrivées semblent concerner dans le canton essentiellement le bourg cantonal qui, avec Saint-Honoré, enregistre ces sept dernières années une évolution démographique positive qui ne parvient cependant pas à contrarier la baisse démographique générale du canton. Enfin, ces arrivées ne se traduisent pas par un rajeunissement spectaculaire de la population : les retraités y sont plus nombreux que les actifs.

Canton vieillissant, la question sanitaire est cependant posée par la désertification médicale des régions rurales et le départ, pour quelque raison que ce soit, d'un médecin en milieu rural n'est ici souvent pas remplacé. Des pans entiers du canton, notamment vers Villapourçon, échappent à toute proximité médicale et sanitaire. La construction, à partir de novembre 2006, d'une Maison Médicale à Moulins-Engilbert, et sa mise en service officielle à compter du 7 février 2008, est une réponse à cette désertification par l'incitation faite à de nouveaux professionnels de la santé à venir exercer leurs talents dans la région. Propriété de la commune de Moulins-Engilbert, cette maison médicale se veut avant tout la maison du canton et éventuellement des cantons voisins. Saint-Honoré-les-Bains, ville de cure, faisait presque figure d'ilôt sanitaire relativement structuré dans un océan d'abandon. Economie fragile à faible densité de population, officiellement déclaré en zone défavorisée par le Ministère de l'Agriculture (zone de montagne pour Villapourçon), le canton, comme bien d'autres dans le département, a été classé, dans l'intégralité de ses dix communes, par l'Etat et la Région de Bourgogne dans la catégorie des territoires ruraux à développement prioritaire, qui plus est en zone de revitalisation rurale, sans parler des programmes Objectif 2 et Leader+ de l'Union Européenne. Le revenu moyen annuel des ménages sur les dix communes du canton est effectivement inférieur de 5.000,- € à la moyenne nationale (15.313 € / an cantonal contre 20.363 € / an national). La seule ruralité n'explique pas tout à ces déficits, et ceux-ci ne datent pas d'aujourd'hui. Si tant est que l'exode rural, à l'unanimité du canton moins une exception, celle de Saint-Honoré-les-Bains, n'est que la traduction, en ruralité, du chômage, peu significatif ici, de nos plus ou moins grandes villes industrielles. Quant au tissu économique non agricole, il est nettement dominé par les petites et moyennes entreprises de type artisano-commercial, réparti essentiellement sur les communes de Moulins-Engilbert, Saint-Honoré-les-Bains et Villapourçon. Cinquante-cinq (55) établissements du secteur privé industriel et commercial sont établis à Moulins-Engilbert, portant 264 salariés (7 % de la population salariée nivernaise), vingt-sept (27) à Saint-Honoré les Bains, portant cent-seize (116) salariés (3 % de la population nivernaise). Alors, comment en est-on arrivé là ? Comment, des 14.532 habitants de 1886, sommes-nous passés à 4.302 habitants cent-vingt ans plus tard ? Les réponses existent bien-sûr, encore faut-il trouver les bonnes. Une campagne surpeuplée n'est certes pas en meilleure santé qu'une campagne désertée et ces deux extrêmes peuvent traduire des déséquilibres profonds. La première réponse possible est, sur fond du pouvoir aspirant des métropoles industrielles en réponse aux diverses crises agricoles, la permanence de la profonde ruralité du canton et d'un tissu de petites et moyennes entreprises et exploitations traditionnelles rapidement obsolètes par rapport à la nouvelle donne industrielle et agricole : la concurrence nationale puis mondiale mène inévitablement à faire des concentrations et à se doter de structures de plus en plus grosses et compétitives capables de faire face à des marchés de plus en plus vastes et exigeants, provoquant, logiquement un appauvrissement dans la diversité des activités économiques et une diminution notable d’actifs. Une seconde réponse a été que, longtemps portés par les campagnes et l'agriculture, les responsables du canton, souvent liés à celles-ci, n'aient pu prévenir ni corriger l'évolution dramatique des paramètres économiques, évolution qui remonte à loin, puisqu’elle a commencé au 19ième siècle avec la chute des prix agricoles suite à la nationalisation des marchés sans création d'activités nouvelles, source imparable de l'exode. Enfin, la troisième réponse - mais pas forcément la dernière - repose sur l'incroyable passivité, inconséquence et inconscience historique des reponsables locaux d'avoir manqué jusqu'à nos jours à la plupart des occasions de développement économique autre qu'agricole avec l'isolement ferroviaire et fluvial, voire routier, du canton et tout ce que cela a entraîné : l'évolution inéluctable du chef-lieu en gros village de ce qui aurait pu devenir une petite ville à l'instar de Luzy ou de Château-Chinon aux activités relativement diversifiées : non seulement ces deux villes, qui n'ont jamais eu autant d'habitants que Moulins-Engilbert, surent enrayer dès 1954 et 1921 l'hémorragie, prouvant ainsi qu'il n'y a pas de fatalité, mais encore accroître substantiellement leurs populations locales jusqu'à largement dépasser de nos jours celle de Moulins-Engilbert (voir les courbes démographiques comparées de Moulins-Engilbert, Château-Chinon et Luzy). Dans ce contexte d'exode, seuls Saint-Honoré-les-Bains et Moulins-Engilbert relèvent le défi : avec une augmentation de 10 % de leurs habitants aux derniers sondages de 2005 et de 2006, c'est bien la preuve que l'agriculture ne représente plus à elle seule, du fait de la mécanisation, l'activité que l'on croit encore majoritairement porteuse d'emplois dans la région, même si elle y reste l'activité la plus importante, si l'on veut bien, hors agriculture, diversifier les activités, quoique l'élevage, activité très majoritaire ici, s'en soit sortie relativement bien jusqu'à ces dernières années par rapport aux autres activités comme les céréales, la vigne et la culture fruitière : cette relative prospérité des éleveurs est actuellement gravement remise en cause par la maladie de la "langue bleue" qui compromet le marché international et l'augmentation importante du coût des matières premières, fossiles et agricoles, qui a plutôt priviligié les laitiers, les céréaliers aux éleveurs. Il est à noter cependant que les établissements récents de populations nouvelles sur le canton n'intéressent que les communes les plus importantes et non exclusivement agricoles, de surcroît déjà bien équipées, ne participent pas entièrement au rajeunissement de la population et au renouvellement des forces vives, et ne concernent que très aléatoirement l'agriculture. Beaucoup de retraités émigrés du "baby boom", sur Paris notamment, reviennent aux sources rejoindre les populations étrangères qui, lentement mais sûrement, reprennent, le plus souvent en double compte, les biens des anciennes populations "historiques" émigrées, mais ne vont pas pour autant systématiquement développer des activités, et encore moins agricoles. Enfin, pour boucler ce phénomène, on pourrait dire que c'est la politique délibérée de non industrialisation qui, en plus du vieillissement de la population locale qui lui est associé, a provoqué l'arrivée de populations relativement âgées et inactives, généralement hostiles à toute forme d'industrialisation, même non polluante. Des débats sur l'avenir du canton sont certes organisés de temps en temps avec la population, laquelle n'est souvent pas en meilleure situation d'apporter des réponses pertinentes. Mais en l'absence de toute politique clairement définie de développement jusqu'à la mise en place de la Communauté de Communes, ce fut le cadre de vie qui semble avoir été ici privilégié. Le tourisme est, bien-sûr, à la faveur du Parc, l'orientation appelée dès les années quatre-vingt au secours de tout ce qui ne tient plus, sans que celle-ci soit une panacée : un léger recul historique nous informe que cette activité, très saisonnière, ne tient vraiment la route que pendant deux mois de l'année. Dans ce contexte, des réponses administratives passent nécessairement par un réaménagement du zonage territorial dépassant le cadre historique des communes rurales, plus adapté à des campagnes bien peuplées, dont certaines, en Morvan notamment, sont à la limite de la viabilité. Si les plus riches n'ont pas été convaincues de ce réaménagement, une Communauté de Communes, après une difficile gestation de quatre années, a néanmoins été finalement créée le 13 décembre 2005 pour rassembler les communes de Maux, Montaron, Moulins-Engilbert, Sermages, Préporché, Vandenesse et Villapourçon. Isenay, Onlay et Saint-Honoré-les-Bains ont néanmoins refusé d'en faire partie. Dans la controverse, deux discours se sont dégagés, celui de Saint-Honoré, assez peu partageuse, et celui de la préservation des villages au détriment des bourgs cantonaux : les communautés de communes qui se créent partout renforcent en fait la domination de la plus grosse commune et le caractère urbain des besoins au détriment du caractère rural des villages. Le canton présente pourtant des atouts qui ne sont pas que touristiques et agricoles. Mise à part la filière thermale de Saint-Honoré-les-Bains, qui manque assurément d'une structure médicale centralisée d'aide et de promotion, des potentialités ou des filières restent à exploiter comme la transformation du bois, la transformation du lait et de la viande, le développement d'agro-industries et d'industries agro-alimentaires ainsi que des activités de service. Le développement d'occupations lucratives chez soi via l'internet (le télétravail) pourrait être un des facteurs de repeuplement de nos campagnes et le raccordement à l'ADSL des principales communes pourrait être une occasion à saisir sans tergiverser, occasion que la Communauté de Communes du Sud-Morvan semble avoir comprise. La présence néerlandaise sur le canton semble être décisive à ce sujet avec le transfert de quelques activités informatisées sur le canton. Et, inversement, que la petite et moyenne entreprise puisse traiter avec cette fraction active de la population néerlandaise par la connaissance du néerlandais. Une pépinière d'entreprises, basée sur l'Internet et le télétravail, serait la bienvenue. Diversifier les activités économiques est assurément un gage de solidité économique à un moment où l'agriculture industrielle n'est plus porteuse d'emplois, et les porteurs de projets de territoires sont également les bienvenus. *

La voie ferrée, projetée en 1862 et officiellement ouverte le 24 juin 1878 pour désenclaver le Morvan, reliant Clamecy à Cercy-la-Tour avec l'embranchement de Tamnay à Château-Chinon, passe à 6,5 km à l'Ouest du

chef-lieu de canton et la gare de Moulins-Engilbert, située au lieu-dit de Panneçot, commune de Limanton, n'accueille

plus de voyageurs depuis le 5 octobre 1952 : le projet de faire passer la voie férrée par Moulins-Engilbert en 1875 ne put jamais se réaliser. Elle a été exploitée par le CFTA avant d'être reprise par la SNCF le 1er juin 2000 entre Cercy et Epiry ; quant au "tacot", construit entre 1907 et 1908 entre Tamnay

et le chef-lieu après le projet avorté de 1893 portant sur la création d'une ligne entre Panneçot et Autun via Moulins, il a été démonté bien avant guerre. Il en reste quelques vestiges au niveau du terrassement, remblais et déblais, jusque vers le Val d'Abon. Le canal du Nivernais passe à Panneçot

et il fut question, au XIXième siècle,

d'en faire une extension pour le canton. Mais ce ne fut qu'une velléité.* * Si Moulins-Engilbert se situe à 215 m au dessus du niveau de la mer, sa position encaissée, à la confluence du Garat et du Guignon, en fait, sur le versant occidental, une limite entre les reliefs proches du Morvan granitique et les parties plus planes et plus basses du Bazois argilo-calcaire. Le canton reflète cette diversité avec les communes morvandelles de Sermages, Villapourçon, Préporché, Onlay et Saint-Honoré-les-Bains, nettement plus boisées et elevées, et celles, bazociennes, d'Isenay, Montaron, Maux et Vandenesse, aux paysages plus calmes et ouverts, faits de cultures, prairies, bois et pâtures, le bocage, peu remembré dans le Morvan et beaucoup plus dans le Bazois, unifiant l'ensemble. L'amplitude altitudinale du canton est importante puisqu'elle passe de 193 m à Isenay à 818 m à Villapourçon, dans les bois de la Gravelle notamment (voir la carte satellitaire). En effet, Moulins-Engilbert se situe exactement sur la grande faille méridienne occidentale du Morvan qui, empruntée en amont par le Guignon, provoque l'éperon de l'ancien château et échoit à Saint-Honoré-les-Bains en passant par les Morillons, à l'Est de Préporché. Cette faille est la cause de sources chaudes sulfuro-arsenicales exploitées à Saint-Honoré-les-Bains, une autre faille, empruntée par la Dragne et d'orientation Nord-Ouest Sud-Est, génère le même type de sources à Onlay, lesquelles sources n'ont jamais été exploitées. Ce réseau de failles peut être à l'origine de tremblements de terre comme celui du 6 juillet 1783 qui fut ressenti jusqu'à Villapourçon. A l'Est, ce sont les massifs de granits et de tufs volcaniques, de grès et de schistes : c'est le Morvan. A l'Ouest, se sont les sables du bourbonnais, les marnes et les calcaires : c'est le Bazois (voir la coupe géologique dressée au niveau de Moulins-Engilbert). Plusieurs cours d'eau traversent le canton : outre le Garat et le Guignon déjà cités, l'Aron traverse les communes d'Isenay et de Montaron, la Dragne, rivière de première catégorie pour les écrevisses, passe par les communes de Moulins-Engilbert, Onlay, Préporché, Sermages, Vandenesse et Villapourçon. Quant au Veynon, il ne concerne que le Nord du canton en traversant la commune de Maux. D'autres cours d'eau, fort poissonneux au demeurant, traversent le canton, que nous n'allons pas citer ici. A l'exception de l'Aron, tous procèdent du Morvan. Même si l'eau de la SIAEP de la Dragne n'est parfois pas d'une qualité irréprochable, les divers bassins-versants ne semblent pas concernés par les pollutions d'origine agricole (nitrates en particulier). *

Dans l'ensemble, le patrimoine immobilier, qui s'inscrit dans un habitat qui est d'autant

plus dispersé qu'il s'élève sur les hauteurs du Morvan, est à l'image d'un pays chargé d'histoire et qui se dépeuple : ancien à très ancien, rénové ou non, parfois abandonné, ponctués de manoirs appelés châteaux, fait essentiellement de maisons

de village ou de ville, et de fermettes, ces dernières englobant dans le même corps de bâtiment, et l'habitation,

et l'exploitation, auquel s'adjoint très souvent un apenti servant à l'entreposage du bois.

L'architecture est celle, typique, de la maison morvandelle aux murs crépis, allongée, au toit d'ardoises avec, pour les plus anciennes, un escalier extérieur de pierres menant aux combles. Dans

l'ensemble aussi, on peut dire que les constructions neuves ne sont vraiment significatives qu'à Moulins-Engilbert

et Saint-Honoré-les-Bains. Il n'y a pas de rupture achitecturale patente entre le Morvan et le Bazois, si ce ne sont les ardoises de toitures

qui cèdent le pas, en Bazois, aux tuilettes bourguignonnes, si ce n'est aussi, en Bazois, la taille des fermes qui tend à s'aggrandir avec une séparation des bâtiments d'habitation et d'exploitation autour d'une cour bien déterminée. Ce vieux patrimoine est souvent réinvesti par des citadins qui s'en font des résidences secondaires, et les néerlandais, qui recherchent la tranquilité dans une région dépeuplée, en sont la fraction de la population étrangère la plus importante actuellement. Certains d'entre eux sont de véritables mécènes et achètent les manoirs qu'ils transforment parfois en gîtes ruraux (manoir de Thard à Onlay, les Jalluerds à Ysenay, Poussery à Montaron, le Charmois à Maux, le Pavillon à Moulins-Engilbert...).* * Face à la dégradation de l'environnement urbain des villages en voie de dépeuplement, le Conseil Régional de Bourgogne initia l'opération "Coeurs de Villages" visant à la réhabilitation de bâtiments anciens, vacants et inconfortables en créant des logements locatifs pouvant intéresser une population qui désire habiter un village mais qui ne veut ou ne peut devenir propriétaire. Moulins-Engilbert, Préporché et Saint-Honoré-les-Bains sont les trois seules communes concernées par ce type d'opération. Cette opération vise également la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie par l'aménagement d'espaces publics et de locaux à usage collectif. Le réaménagement paysager autour de la gare routière de Moulins-Engilbert et la restauration de celle-ci (l'ancienne maison de la société Ligonie) avec celle du Point-I en sont également les premiers exemples. Enfin, parallèlement à cette opération, des particuliers se sont mis également à la restauration de vieilles demeures comme celles de l'ancien café Rougeron à Moulins-Engilbert, porte du Guichet, destiné à recevoir des logements locatifs, et la maison Colon qui abrita lontemps la perception de Moulins-Engilbert, avec tout ce qui l'entoure. Dans cet élan, la Communauté de Communes vient d'acquérir l'ancienne maison notariale, place Lafayette, pour en faire un immeuble rénové de bureaux et de logements locatifs. Dans le même ordre d'idée, la Préfecture de la Nièvre sollicita la collaboration de l'Université de Tours pour éditer, en avril 2004, un guide de valorisation des bourgs ruraux du département, lequel fut présenté devant les maires de l'arrondissement de Château-Chinon un mois plus tard, en particulier pour les communes du Pays Nivernais Morvan et le Bazois. Toutes les communes morvandelles du canton sont liées au Parc Naturel Régional du Morvan, Saint-Honoré-les-Bains étant, avec Moulins-Engilbert, une des deux villes-portes du Parc du canton. Ces deux villes-portes devraient intégrer pleinement et entièrement le Parc après la révision décennale de la Charte révisée du Parc prévue en 2006, soit dans le courant de 2007. Voici comment Jean Jaubert (1796 - 1859), alias Jaubert aîné, notaire de son état, maire à deux reprises de Moulins-Engilbert, décrivait la région en 1837 dans son ouvrage "Souvenir du Bon Vieux Temps dans le Nivernais" : "Le Morvan, qui avoisine

Moulins-Engilbert, est une chaîne de montagnes de la

troisième hauteur ; la ville est le point où finit la

montagne et commence la plaine ; "d'où il résulte

qu'une partie de la commune est un sol montagneux,

arénacé ou granitique, mais productif en seigle, orge,

avoine et pâturages, est qu'une autre partie est

argilo-siliceuse, fertile en froment, orge, et contient

de belles prairies et de bons pâturages ; en général,

le pays est couvert, et il existe dans les environs de

très belles forêts et des mines de fer ; quoique ce

pays soit bas, humide, son atmosphère chargée de

vapeurs, les eaux limpides qui descendent du Morvan par

les deux petites rivières du Gaza et du Guignon, en

purifie l'air, et il est très ordinaire d'y voir des

octogénaires, quelque fois même des centenaires"

(Gillet)". |

|